おはよう。

今日は少し曇っているけれど、朝からじんわりと蒸し暑い。梅雨も明けたようで、天気予報には晴れマークがずらりと並んでいる。いよいよ本格的な夏の気配だ。

さて、そんな夏の始まりに、少しばかり季節にふさわしい話をしようと思う。実は先週、わが家のリビングのエアコンが壊れた。

最初は「ちょっと効きが悪いな」くらいだったが、日を追うごとに冷風が出なくなり、ついには送風だけのただの大きなファンになってしまった。

エラーコードを調べ、フィルターを掃除し、室外機周りもチェックしてみた。「冷媒ガスが漏れてるのか?」「コンプレッサーが弱ってきたのか?」──そんなふうに頭の中であれこれ原因を仮定しながら、マニュアル片手にトラブルシューティングを重ねていた。

でも、やっぱり専門家の出番だと思い、メーカーに修理依頼。すると昨日、修理担当の方が来てくれて、ものの数分で原因を特定。どうやら室外機の中の基板が物理的に損傷していたらしく、それをサクッと交換して、あっという間に復旧。

7年前に買ったエアコンだったが、まだ10年以内の保証期間だったため、修理は無料。「やっぱり保証ってありがたいな」と思わず笑ってしまった。

1週間ぶりに冷房が効いたリビングに身を沈めながら、ふと感じた。この「快適さ」って、当たり前じゃない。実際、エアコンが止まっていた間は、窓を開けて、扇風機と氷に頼る日々だった。でも、それがどこか懐かしくて、子どものころの夏を思い出させてくれた。

うちわで風を送り、汗をぬぐいながら寝るあの夏。扇風機の前で「ワレワレハー」と声を遊ばせたあの夜。当時はそれが普通だったし、むしろそれも「夏の味」だったように思う。

──でも、エアコンが戻ってきた今、あらためて思うのだ。この心地よさは、人類の知恵と努力の積み重ねがもたらしたものだと。

あらためて、エアコンの仕組みや歴史を調べてみたら、まるで映画のワンシーンのような科学の冒険に引き込まれた。

これは、ちょっとした“脳内ロマン飛行”の記録だ。

◼️熱は消せない──熱力学が描く自然のルール

エアコンの核心にあるのは、「熱を冷やす=熱を消す」ではないということ。熱はなくせない。これは、あらゆる物理現象を貫くエネルギー保存則に基づく。高校で学ぶこの法則は、僕にとってもっとも好きな物理原理の一つだった。

エネルギーは形を変えても失われず、全体として保存される。つまり、どこかを冷やすためには、どこかにその熱を押し出す必要がある。冷却とは「排熱」だ。

今でも日常生活の中で、「あ、これもエネルギーの保存か」と思う場面は多い。車のブレーキ音、日が落ちてからの気温の変化、人の怒りが涙に変わるような感情の連鎖──すべては形を変えただけで、エネルギーが流れ続けているように感じる。

◼️ヒートポンプサイクル──冷媒がつなぐ見えない流れ

エアコンは、冷媒という特殊なガスを利用して、熱を「室内→室外」または「室外→室内」へと運ぶ。この循環には、熱力学の定理が丸ごと詰め込まれている。

冷媒は、室内の熱を奪うことで気化し(蒸発熱)、室外に移動してから液体に戻るときにその熱を放出する(凝縮熱)。このプロセスは、まさに人工的な天気──蒸発と雨──を高速で回しているようなものだ。

そしてその循環を成り立たせているのが、密閉された配管と、適切に設計された熱交換器。機械というより「設計された自然」に近いとすら感じる。

◼️コンプレッサー──圧力と温度を制御する「心臓」

冷媒が熱を運ぶためには、圧力差が必要だ。ここで登場するのがコンプレッサー。気体を圧縮することで温度を上げ、高温高圧の状態で屋外に送り出す。

気体の温度と圧力は比例する。これは理想気体の法則に基づく現象で、ここでもまた熱力学が静かに効いている。

空気ではない、ガスそのものを、目に見えない「熱のかたまり」として圧縮・循環させる──その動作を、毎秒単位で回転制御しているのが、あの静かな室外機の中で鳴っているモーターと基板なのだ。

◼️「冷やす」とは、冷たさを生み出すことではない

冷房も暖房も、冷たさや温かさを「生み出している」わけではない。あくまで、「熱の再配置」であり、「エネルギーの流れの設計」なのだ。

この原理を利用して、エアコンはヒートポンプとして機能している。ヒートポンプは、1の電気エネルギーで、2〜5の熱エネルギーを動かせることがある。だから効率がいい。だから持続可能性にも寄与する。

つまりエアコンは、電気を食うだけの浪費装置ではなく、「エネルギーの変換効率を極限まで高めた頭脳的装置」なのだ。

◼️故障したのは、「制御の頭脳」だった

今回わが家で壊れていたのは、室外機内にあるインバーター基板。これはコンプレッサーの回転数や動作モードを微細に調整する、いわば「オーケストラの指揮者」のような役割を担っている。

負荷が少ないときは回転数を抑え、立ち上げ時にはフル稼働する。その緻密な制御によって、ムダな電力消費や騒音を抑えてくれている。

それが物理的に破損していた──基板とは、現代機械の「神経」であり、「脳幹」でもある。その小さな故障が、大きな機能停止につながっていた。

◼️テクノロジーの恩恵と、僕らの余白

こうした仕組みが、僕らの目に触れない場所で働いている。そのおかげで、僕らは「暑い」「寒い」と文句を言いながらも、生活のリズムを崩すことなく日々を送れている。

科学技術の恩恵は、いつも静かだ。それに頼っていることすら忘れさせるくらい、日常に溶け込んでいる。

この静かな便利さの中で、僕らの心と時間には、別の余白が生まれている。その余白に、創造が宿り、文化が芽吹き、次なるイノベーションが育つのだと思う。

さあ、今日も一日そんな感謝と感動を胸に一生懸命生きていこう。僕の大切な家族たちも、それぞれの場所で、それぞれの想いを抱えて、頑張っている。

遠く離れていても、いつも心は隣にある。時は流れ、環境は変わりゆくが、愛は何ひとつ変わらない。愛してる。

今日も、ありがとう。

- ✍️Plusの次はPro?Business?──1人で損しないChatGPTプランの選び方

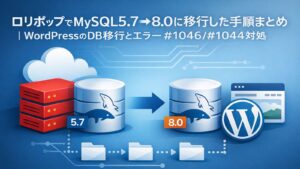

- ✍️ロリポップでMySQL5.7→8.0に移行した手順まとめ|WordPressのDB移行とエラー#1046/#1044対処

- ✍️財布を落とした日の地獄を消す──スマホで「探せる」「止められる」「減らせる」現代の三層リスク設計(現実的な事前準備)

- ✍️ChatGPTに個人情報を入れる前に──共有NG5項目と、事故を防ぐ使い方

- ✍️OneSignalでWordPressにWebプッシュ通知を導入する方法|仕組みと主要機能(iPhone/Android/PC対応)

- ✍️2026年に静かに近づく10のリスク|政治・経済・テクノロジー・仕事とキャリアの下降トレンド地図

- ✍️2026年のビッグチャンスを掴む10のキーワード|政治・経済・テクノロジー・仕事とキャリアのトレンド地図

- ✍️温暖化の時代に「なぜ大雪が降るのか」──気候変動の現在地と、世界と日本で起きていること

- ✍️WordPressサイトを守るバックアップ完全ガイド:DBとサイト全体、両方やれば泣かない

- ✍️内閣府「人工知能基本計画」を1枚で読む──日本のAI戦略の要点と“派生の先”、そしてあなたの個人的戦略の描き方

- ✍️米欧が衝突する「偽情報・ヘイト対策」──“検閲”か「安全」か:AI時代の統治として読む、情報空間のルール戦争

- ✍️国が作る「AIの検査・評価インフラ」──生成AIの安全性はどう測られるか

- ✍️GPT-5.2でChatGPTは別物になった──「会話」から「仕事」へ進化した理由

- ✍️SEOを強くする一番大切なこと──技術と哲学のシンプルな核心

- ✍️iOS 26が重い?旧機種iPhoneが“別物レベルで軽くなる”実践的な改善方法

- ✍️AIが溢れる時代に迷わないために──“沼”を抜けるのは、比較ではなく軸だ

- ✍️ AIはどこへ向かうのか──世界が“規制”を急ぎ始めた理由と、僕たちの日常に忍び寄るもの

- ✍️AIの時代に問われる「人間の職業」とは──創造・設計・ディレクションの時代へ

- ✍️Society 5.0の時代、“AIを理解する人”ではなく“人間を理解する人”が生き残る

- MacBook完全バックアップガイド──Time Machine・iCloud・クローンで環境をまるごと守る方法

- ✍️なぜ空は青いのか──光と命が織りなす、地球の色の秘密

- ✍️英語を読めない僕たちへ──AI翻訳時代の希望と境界線

- ✍️Codex入門──AIがコードを書く時代、人間は何を描くのか。もはや“書く人”を選ばない、“発想する人”から始まる開発の未来

- ✍️ゼロクリック検索の衝撃──SEOは本当に終わるのか?

- ✍️雨雲はなぜ黒い?──雲と雨粒の不思議をたどって

- ✍️生成AIが揺るがす民主主義──日本が法整備で遅れれば“信頼喪失国家”になる

- ✍️人と機械は“置き換え”ではなく“相互補完”──ロボティクスと文化が変える未来

- ✍️「Society 5.0」が描く医療の未来──AIとデータ連携が変える“すでに始まった日常”

- ✍️あなたの隣に、AIという「もう一人の自分」──AIエージェントの正体とは

- ✍️ChatGPTの光と影──「3億人時代」に迫るAI依存と人間の責任